アカスリ半田劇場というスポーツニッポンの朝刊で連載されていた記事があります。6回ワンクールで、過去に3クール連載されました。

改めて読み直してみたのですが、深見東州先生の生い立ちから、社会的に実績を積んでいかれる様子が、関連付けられて簡潔に書かれていることに気がつきます。ワールドメイトでは、断片的に様々なお話を聞いてきましたが、わかりやすく文章化されてはいなかったように思いますので、資料として、まずワンクール目の内容を引用しておきたいと思います。通して読むことで、色々なことがわかってくるかと思います。

兵庫県西宮市出身で、幼少期は昆虫や川魚を追い「ずっと駆け回っていた」と振り返る。成績は「太陽のよう」という通り5段階で3(SUN)ばかり。そんな半田少年だったが、同県立鳴尾高に進学すると生徒会に入って活動するようになる。同時に書道にのめり込むことになるが、そのきっかけは1通のラブレターだった。

1年時、名門・神戸高の女生徒から手紙をもらった。「私は半田君のこと、好きでしょうか、それとも嫌いでしょうか?」。照れ隠しなのか、そんな内容が書かれていたが、嫌いな人に手紙は書かないもの。受け取った手紙は、間違いなくラブレターだった。

「わりと素敵な人だった」と喜んだ半田少年は、便せん8枚に返事をしたためた。しかし、残念なことに、十分な文章力がなかった。そして字もきたなかった。いくら待っても、返事はこなかった。「向こうから寄ってきたのに、フラれた」。恥ずかしくて、悔しくて、思春期だった半田少年の心は乱れた。

「今、思えば、“喫茶店でコーヒーでも飲みませんか、そして、お話でもしましょう”とスマートに書けばよかった」。文章力をつけようと、毎日日記を書いた。そして、きれいな文字を書き、書が得意なその女性に勝つために、書道部に入部した。

「自分をふった女生徒を見返したい」「字が上手になりたい」――。ラブレターの返事がうまく書けなかったことで、好意を寄せてくれた女生徒に、交際を断られてしまった。兵庫県立・鳴尾高の書道部に入った半田氏は、悔しさをバネに部活動に熱中するようになる。やがて部長に就任し、顧問で書家の田端曲全氏に師事した。

しかし、字は上達したものの、大学受験には失敗。浪人生活に突入してしまう。因縁の女生徒は高校卒業後に就職。当時、神戸で浪人生活を送っていた半田氏と再会し「勉学に没頭してたのに、また近づいて来た」という。それなのに、その女性は突然別の男性と結婚し、またもやふられてしまった。

ふられたことで始めた書道に加え、またふられたことで、周囲も驚くような読書家になった。浪人時代を含め、同志社大経済学部に入学するまでに、恋愛小説や純文学、哲学書など約1000冊を読破。半田氏は「今思えば、全部、彼女と出会ったおかげですね」と当時を懐かしそうに振り返った。

大学卒業後は、神道や禅の哲学を実践しつつ、25歳で「みすず学苑」や、時計会社「ミスズ」を創立した。35歳になり「深見東州」名で、ベストセラー作家や、後にオペラ歌手、能楽師などとして多彩な活動をしながら、書道も続けた。35歳で竹中青琥女史に学び、西川寧氏の孫弟子となった。01年には「大英図書館永久収蔵記念~現代書家の名品と平成の佐竹本三十六歌仙展」に出展。「思いやりの心」の意を込めた作品「恕」が、大英図書館に永久所蔵されるなど、世界中で高い評価を受けている。

また、35歳から始めた絵画は、米ニューヨーク州ソーホー地区や中国・北京、東京都内でも個展を開くなど、精力的に活動。55歳で中国の清華大学美術学院の博士課程を卒業。博士号を取得し、外国人初の中国国家一級美術師に認定される。

「ラブレターの返事がうまく書けなかったことで、物書きになり、書家や画家にもなり。受験で失敗したことで、予備校の校長になった。葛藤した日々を乗り越えると、自分の力以上のものが出せる」と自らの原点を見つめ直している。(ワールドメイト ホームページより引用)

感想になるかもしれませんが、まず、深見東州先生にも普通に青春時代があったことに、なんとなくホッとしたのは私だけでしょうかね。普通の人と同じように甘い恋愛感情を経験され、思春期の男子の悩ましい時期があったことに新鮮さを感じてしまいます。ここだけを見ると、深見東州先生といえども、高校生くらいまでは、特別な人には見えなかったんだろうなと思いました。

今の深見東州先生のことしか知らないワールドメイト会員は、この方は小さい時からさぞ天才だったか、聖人のような人だったのかと思ってしまうと思います。私もワールドメイトに入会した直後は、実際にそう思っていましたから。

深見先生のことを深く知れば知るほど、どう割引してみてもこのような人は世界中探してもいないだろうと思うでしょう。海外の、お付き合いのある著名な人たちも、そう思われていることを感じます。日本人の場合は、誰かが、そう言いださない間は、たとえそう思っていても沈黙する傾向があるようですが、間もなく、海外の人たちと同じようになっていくでしょう。そうなった場合、小さい時から凄い人だったと美化されがちですが、深見先生の場合はそうではなく、むしろ、触れたくないようなことでも正直にお話しされているところに、私は好感を抱いてしまいます。

それから、若い頃に一見マイナスに見えることが、10年後20年後に振り返ってみたときに、とても大きな意味があったことを、そのときになって初めて気がつくのだなと思います。現在の人生の基礎は、若い時の苦い経験や、無駄に思えた体験のおかげで実は培われていたのだと気がつきます。10代の頃の失敗や、これは無駄なことだったと思っていたことが、そうではなかったんだと気がつくことが最近ありました。そう考えると、人生に無駄なことなどほとんどないのかもしれません。ただし、何もしないことはいけないのかなと思います。

若いころは、やむにやまれぬ衝動で行動したことがあると思います。明らかに人の道に外れることはやめたほうがいいですが、そうではない場合、たとえそれで失敗したと思えることでも、無駄だったと思えることでも、決して無駄になってないと思います。無駄だと思わないほうが良いと思いました。そうすると、本当に無駄にならない人生になると思います。

無駄だったと思うと、トラウマ気味に悔やんでしまうためか、なかなか良い方向に向かわず、その後の人生に活かされにくいと思いました。本当は無駄だったことでも、そう思わず、絶対に人生に活かされると思うと、本当にその方向に人生が変わっていくようです。深見東州先生も、そのようなことを言われていたかと思います。

半田氏は兵庫県立鳴尾高を卒業後、浪人生活を経て同志社大経済学部に入学した。生まれ育った西宮を離れ、同大がある京都で過ごした4年間は、その後の人生に大きな影響を与えることになる。

「大学では日本文化を勉強したいと思っていた」と言うが、実際は英会話研究を行う「ESS」に入部した。父親の強引な命令と、叔父が神戸大の学生時代に「ESS」で活躍していたこともあり、2人の命令で無理やりESSで学ぶことになった。

同大の「ESS」はハードな活動内容で知られるが、その中でも、半田氏の奮闘ぶりは評判になるほどだった。半田氏は「ESS」を運命だと悟り、全てに徹したのである。3年時には委員長(プレジデント)を務め、部員400人をまとめあげ、組織の改革も成功させた。そんな半田氏の活動はまさに実践的なものだった。古都である京都は外国人観光客が多く、日常的に英語で話しかけられたり、名所めぐりの指南をすることがあったという。

「外国人と話すときには、単に英語を話すだけではダメなんです。日本の教育、政治、文化のことを論理的、具体的に英語で説明できないといけない」浪人時代に学びたいと思っていた日本文化だが、現実的には日本文化を勉強することはもちろん、それを英語で論理的に説明することに興味を持った。英語でのディベートやディスカッション、スピーチをマスターし、日本文化のアイデンティティーを英語で伝えることができるまでになった。

「外交官は皆同じ思いをしてると思うが、日本文化を英語で論理的に説明できないと、本当の意味でのインターナショナルな人間にはなれません。京都での4年間は、今のベースになっていると思う」と振り返った。

同志社大の「ESS」委員長(プレジデント)になった半田氏は、日本文化を英語で伝えるために猛勉強を重ねた。

外国人と対等に会話するには、まず日本文化について深く知る必要があった。高校時代に熱中した書道はもちろん、ESSの活動と並行して能や茶道を勉強。卒業後には、オペラや絵画、俳句や小説、京劇もたしなむようになる。半田氏は「西洋人が大事にしている文化を理解し、実践したうえで、日本文化を見せるのです。つまり、日本人である私がオペラを歌い、描いた油絵を見せてから、能や茶道や水墨画を披露する。相手の土台となる文化や芸術を分かち合い、さらに自分の文化を表現してこそ、世界的な文化人として認めてもらえます」と説明した。

「アジアの外交官や政治家が、成功するには?」と例を挙げた半田氏は、「ゴルフができること、カラオケを楽しめること、ドリアンをおいしく食べられることです」と笑った。外国人が大切にしている文化を理解し、一緒にゴルフをしたり、歌ったり、食べたりして友達になり、そこから自国文化を表現してこそ、良き友として信頼されるという。

約40年前の学生時代、「ESS」を通して培った発想や論理性、英語力は、その後の活動に大きな影響を与えることになる。オーストラリアの視覚障害者ロン・アンダーソン氏と、ゴルフをしたことでブラインドゴルフに出会った。日本初のブラインドゴルフ倶楽部(現NPO法人日本ブラインドゴルフ振興協会)を設立したことをきっかけに、スポーツを通じた社会貢献をするようになる。

また、訪問した南アフリカではボクシングの元ヘビー級世界王者イベンダー・ホリフィールド氏(米国)と出会い、米国ではフィギュアスケーターのミシェル・クワン氏と意気投合した。英国では、ロンドン五輪を成功に導いたコリン・モイニハン卿と親しくなり、7月には前述した著名人がそろって参加し、スポーツ平和サミット東京大会も開催した。

すべては、「ESS」で培った英語コミュニケーション力から生まれたものである。(ワールドメイト ホームページより引用)

そして、何歳になっても、何かを始めるのに遅すぎことはないと思いました。実際は、スポーツ選手としてプロになるなんてことは、年を取ってからでは体力的に無理かもしれませんが、ほとんどのことは遅すぎることはないと思います。自分で出来ないと思っているだけですね。あるいは、できないという観念に縛られているのでしょう。

深見東州先生のお話を聞くと、本当に何歳になっても、志さえあれば、決して不可能ではないと思いました。最悪でもそれを止めさえしなければ、必ず、ものになるのだと思えるようになりました。そう考えることができるようになってから、死ぬまで、何かをやり続けていこうという気になりました。何歳でも遅いことはないのですから、一定以上の時間を費やせば、必ずそれに見合う成果が現れると思います。

それを、今さらできないよと思えば、永遠にできないまま終わるしかありません。それは、もったいないことですね。諦めない限りは、10年、20年かかっても、大きな成果になっていくことでしょう。そういうことを深見東州先生の生き様から、ビンビン感じることができました。

能楽師や歌手として芸術活動を続けてきた半田氏は、40歳で大きな決断をした。オペラへの挑戦である。

「まず西洋芸術の最高峰であるオペラに挑戦し、それから中国の伝統芸術である京劇を学ぼうと思った。それぞれの最高峰のものを私が行うことで、インターナショナルな人間として共感してもらえるのです」、と振り返る。「能や茶道はアマチュアでも努力すればできるが、オペラや歌舞伎は素人が何年やってもできない」。そこで、本格的に声楽を志し、武蔵野音大を受験。見事に合格する。

46歳になった97年に同大特修科(マスタークラス)声楽専攻を卒業すると、翌年には西オーストラリア州立エディスコーエン大学芸術学部大学院に入学し、修士号を取得する。このように、持ち前のバイタリティーと探求心で、声楽を極めていった。

97年にオペラ「俊寛」の康頼役で本格デビューすると、主演として毎年フルのオペラ舞台に立った。ベルディーのバリトン主演の三大難曲、「リゴレット」「ナブッコ」「ファルスタッフ」。モーツァルトのバリトン主演の二大難曲、「フィガロの結婚」「ドン・ジョバンニ」。また、ドニゼッティーのバスの難曲、「ドン・パスクワーレ」も見事にやり遂げた。

また「25歳から禅や中国哲学を勉強してきた。中国古典を中国人に教えるくらいになった」と、中国の文化や芸術に傾倒したのだ。それで、能やオペラと並行して、48歳から中国京劇界の泰斗・王金ろ(おうきんろ)氏らに師事。99年に「西遊記」、00年の「古城の再会」と02年の「漢津口」で関羽役を演じるなど、国際舞台でも高い評価を得ている。その実力はプロとして認められ、02年には中国国家二級京劇俳優に認定された。不惑からの挑戦が、実を結んだ瞬間だった。40歳からオペラ、48歳から京劇を習い始めるなど、意欲的に芸術活動に取り組む半田氏。マルチに活動する理由について「何でもやってみないと、本当の良さは分からない。やって、はじめて面白さが分かるのです」と説明した。

半田氏は特に日本型の芸術ルネッサンスへの造詣が深い。「イタリアの画家レオナルド・ダビンチらが活躍した、16世紀のはるか700年前から、日本には天皇を中心とする、皇族や貴族たちが文化の担い手となり、自ら演ずることで芸術を庇(ひ)護していた。それが日本型のルネッサンスです。見るだけだったり、お金を出すだけだったり、政治的に庇護するだけの西洋型ルネッサンスとは違います」

豊臣秀吉や歴代の将軍は、自ら能を舞い、家臣に披露していたといわれる。「時代の支配者が、率先して演じたことから分かるように、和歌など、芸術に関しては、身分は関係なかった」。半田氏は、この日本の伝統を実践しているのである。「能や茶道、書道や華道は、アマチュアでも努力すれば10年から20年でプロになれる。私は四つとも看板があります。

知識や経験があればもっと面白くなるし、見どころも分かってくる。観賞力が上がり、深く広く楽しめます」と言う。

半田氏が、意欲的に取り組むオペラは西洋芸術の最高峰だが「日本的ルネッサンス観で見れば、財政的なスポンサー活動だけでなく、自らやることが大切なのです。ソニーの大賀氏や盛田氏、サントリーの佐治さんも同じでした」と説明する。

ルネッサンスの要素のない、一般的なオペラ歌手は、楽譜通りにしか歌えないが、世界の一流歌手はビート感覚にも優れる。だから、ポップスやジャズなども自在に歌いこなせるという。

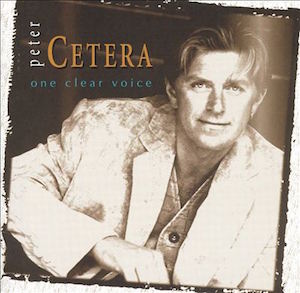

半田氏と親交のある米歌手マイケル・ボルトンや、米ロックバンド「サバイバー」のジミ・ジェイミソンや、「シカゴ」のピーター・セテラは、豊かな声量と確かな技術を持ち、半田氏とたびたびコンサートで共演している。半田氏は、オペラ歌手だが、ボーダレスのルネッサンス歌手なのである。 (ワールドメイト ホームページより引用)